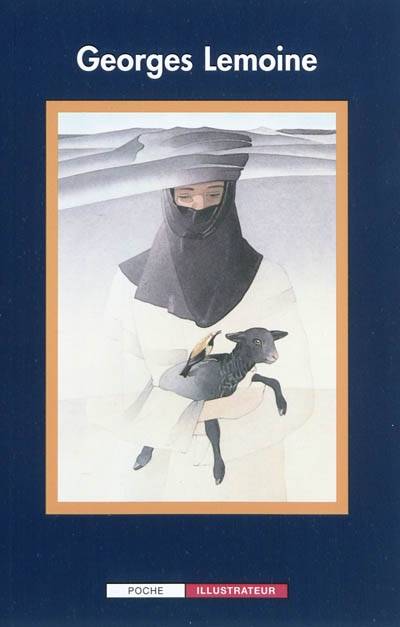

Cette page présente l’univers singulier de cet artiste, sa bibliographie très littéraire témoigne d’une affinité sensible avec des œuvres d’écrivains comme celles de Le Clézio, Tournier, Andersen et Yourcenar, Rolande Causse, Pierre-Marie Beaude et Elizabeth Brami… Il déploie une illustration sensible et symbolique, souvent nourrie par la musique. Parmi les publications dont il fait l’objet, une monographie, un Poche illustrateur et des expositions présentent ses images.

Le travail de cet artiste contemporain, étudié comme œuvre remarquable dans le cadre d’une recherche universitaire, permet de comprendre l’illustration et le rôle du créateur d’images pour les livres. Des extraits de thèse sont liés.

Un artiste graphique

« Il faudrait qu’enfin, le livre, l’album, soient dans leurs formes, des réponses à certaines interrogations : pourquoi illustrer un texte et s’il le faut, comment faire cela ? Que chercher dans le commentaire imagé ? Que dire qui ne soit inutile, qui ne rende pas l’image inutile ? Dans quelle forme s’inscrire ? Comment ici s’orienter ? Comment trouver sa route, comment tracer son chemin ? »

(Georges Lemoine, Carnet n° 154, 4 juillet 1999)

illustrateur

Auteur de romans illustrés, d’albums, d’affiches, … dessinateur, graphiste et directeur artistique… auteur de carnets et de textes publiés.

Une création au service du texte

« A l’heure ou la création de livres illustrés et plus particulièrement de livres pour la jeunesse est le fait d’auteurs-illustrateurs, Georges Lemoine constitue une exception. Avec Jacqueline Duhême, Jean Claverie et quelques autres, il maintient un statut d’illustrateur de littérature. Son travail créatif est induit par l’œuvre qu’il illustre. Il doit par conséquent élaborer une relation particulière avec le texte qui le contraint et l’inspire. » Georges Lemoine, illustrer la littérature (XXè s.) » Thèse de doctorat, 2005. Extraits de l’introduction

- Dans la revue des livres pour enfants n°236, un entretien-abécédaire (2007)

- Dans la Revue des livres pour enfants n°197 (2001) : « Dans les replis du foulard », à propos de l’album Un Foulard dans la nuit, Milena, G. Lemoine, éd du Sorbier.

Avant l’illustration pour l’édition, avec Robert Delpire

« Robert Delpire embauche Georges Lemoine, à mi-temps, en 1969 à l’agence Delpire-Advico, située au dernier étage d’une tour, rue Georges Pitard à Montparnasse. Pour cet atelier de graphisme qui associe éditions d’art, typographie et publicité depuis le début des années soixante, il recrute de nombreux artistes pour la création de travaux publicitaires qui constituent son activité principale durant ces années. Lemoine travaillera comme graphiste à l’agence Delpire jusqu’en 1972, et y réalisera encore quelques travaux de commandes quand s’enclenchera sa carrière d’illustrateur.[…]

Comme graphiste publicitaire, Georges Lemoine investissait l’espace plan de la page avec une véritable modernité dans ces compositions comme en témoignent ses linogravures des années soixante. A partir des années Delpire, il s’empare de cet espace à deux dimensions pour construire l’image à partir des blancs et des cadrages ; il tend à accentuer l’économie des effets, ce qui aboutit à une perpétuelle recherche de symbolisation.[…]

Lemoine fut stimulé la personnalité rigoureuse d’humaniste du directeur de l’agence Delpire-Advico, par son goût pour la typographie, son attention à la mise en page, par le classicisme et la modernité sobre de ses publications. Georges Lemoine affirme : « Delpire c’est le synonyme d’image pour les gens de sa génération. […] Pour moi, travailler avec Robert Delpire est un peu le point d’orgue de mon parcours de graphiste ».

article complet : Georges Lemoine dans le creuset Delpire (Strenae n°1-2010)

« Son dessin délicat, sensible,est empreint d’un style toujours identifiable quel que soit le sujet ou la technique employée. Il se dégage de ses œuvres, à la composition parfaitement maitrisée, une expression qu’on pourrait qualifier de littéraire et une grâce de l’épure d’où affleure une atmosphère singulière et aérienne. » extrait du texte de 4ème de couv. du volume Poche illustrateur, 2011.

« Le rapport aux contraintes de l’édition est donc une des clés du savoir-faire de l’illustrateur. Il constitue la condition de diffusion du livre, car Georges Lemoine adapte la création au support quel qu’il soit. Mais la maîtrise des contraintes matérielles et techniques, si elles déterminent une part importante de la création, n’intervient que dans la mesure où elle participe à la construction d’images qui font sens. »

Un extrait sur une des différentes caractéristiques du travail pour le livre :

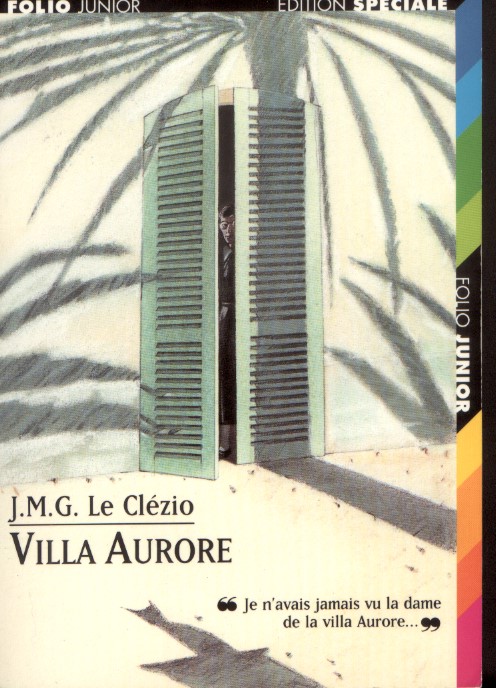

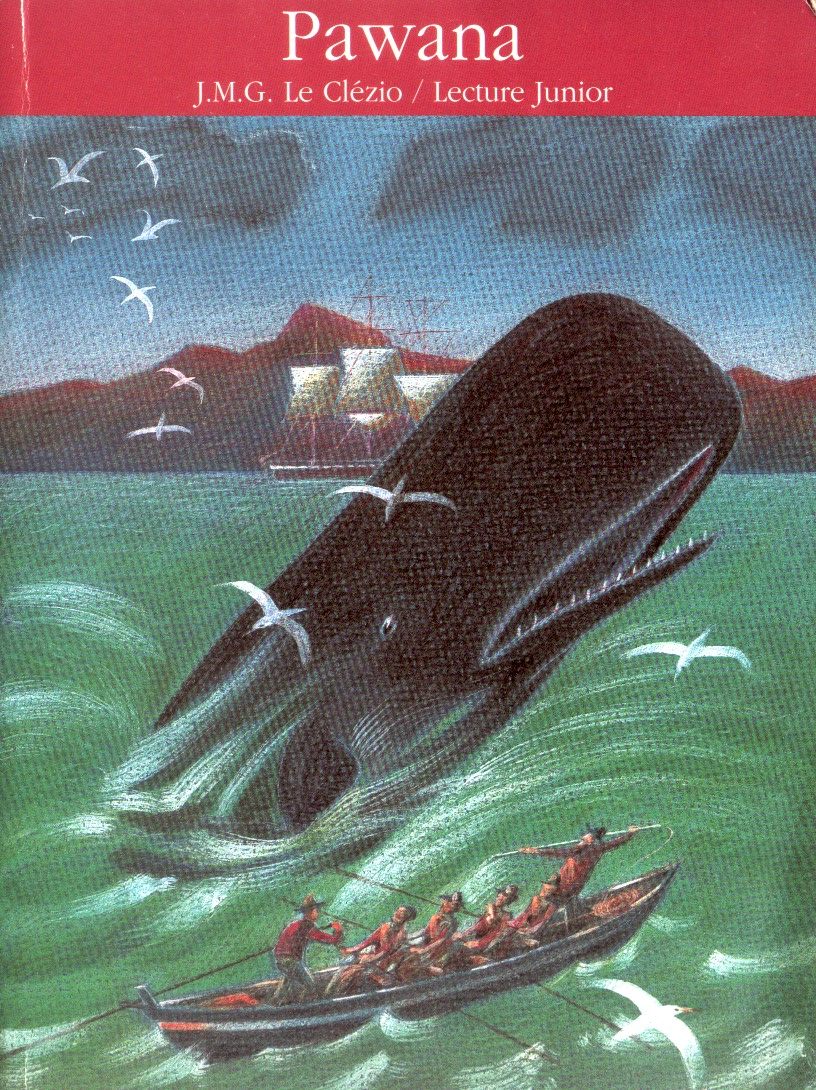

- La création de couvertures pour les éditions poches

« L’illustrateur doit composer un ensemble harmonieux et cohérent sur le plan visuel en maîtrisant l’équilibre de l’image et du texte dans l’espace du livre. Les contraintes éditoriales des supports sont des appuis pour la création dans la mesure où l’illustrateur gère les espaces comme des unités pouvant faire sens dans leur association avec le texte. Le contrat créatif établi sur les contraintes, porte donc implicitement sur les jeux de mise en pages qui s’organisent autour du texte. Il s’agit donc ici d’un travail créatif au service d’une conception globale du livre. » voir Thèse Georges Lemoine illustrateur du XXème siècle (Rennes2, 2005)

Partie1, chapitre 2, 2- a) et b), « La maitrise de l’espace du livre, pp. 90-106.

Dans le volume Poche Illustrateur qui lui est consacré :

“Cher Georges Lemoine, Quelle belle histoire que celle de vos

dessins, qui parle d’herbes et d’arbres, de pierres et de sables, de fumées, de nuages, de reflets dans les yeux des jeunes filles et des rides au coin des yeux des vieux sages !” écrit Le Clézio à l’illustrateur de Balaabilou. (Lettre du 15 février 1988 de J.-M.G. Le Clézio).

Les illustrations de Lemoine possèdent en effet l’art subtil de se marier à des univers littéraires poétiques, mythiques et mystiques.

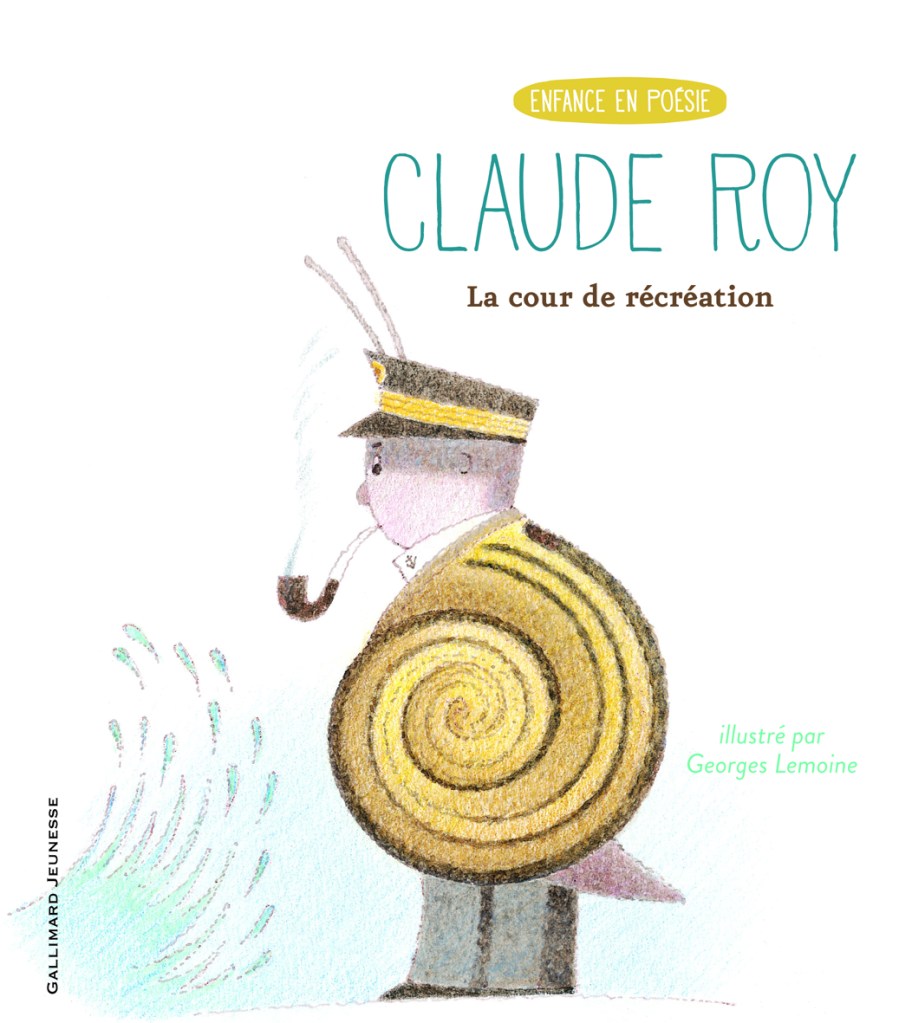

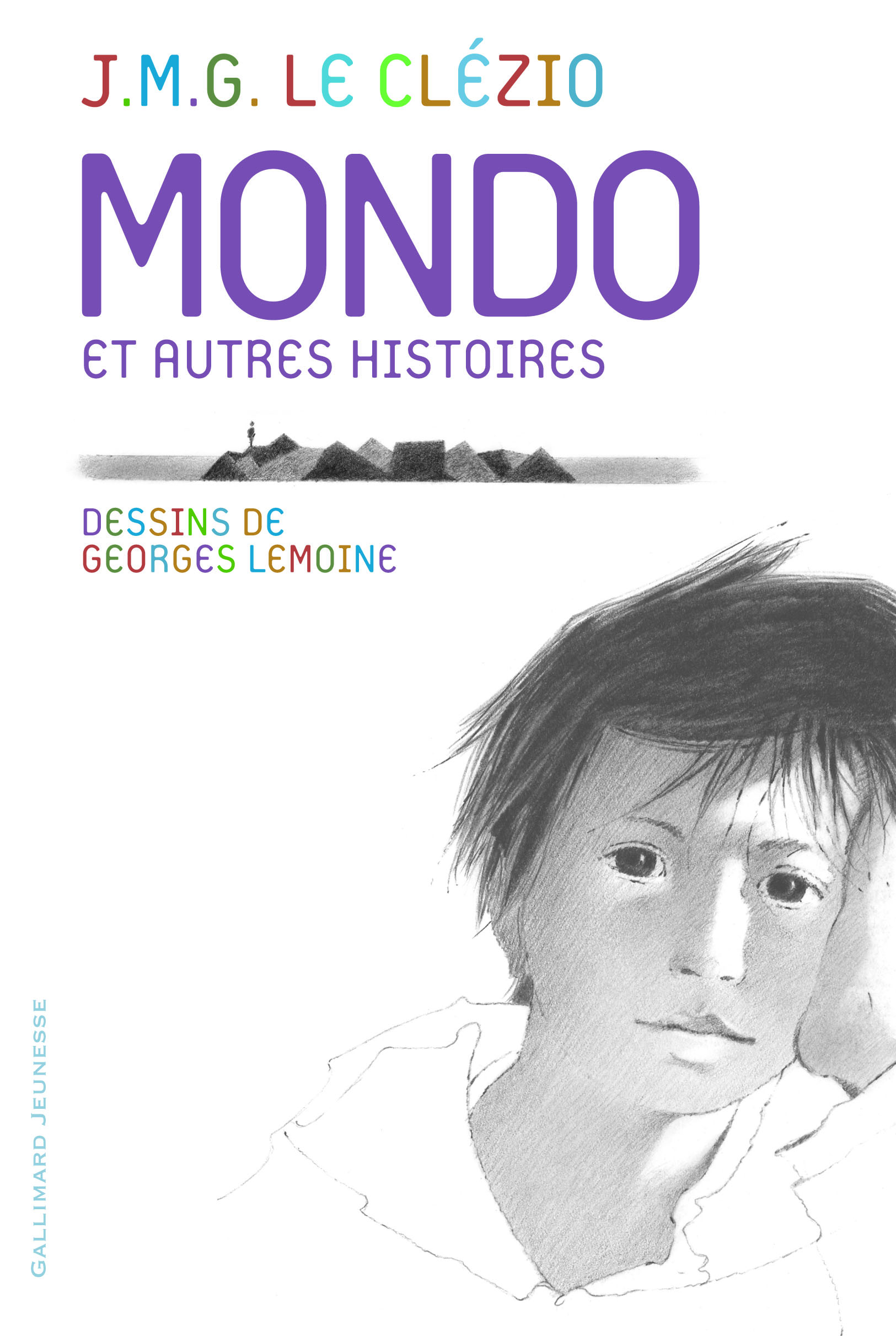

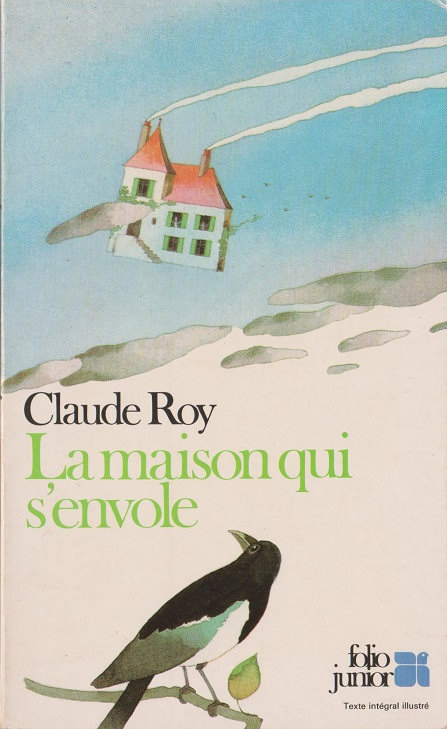

Depuis 1972, son nom est associé à l’histoire de la littérature pour la jeunesse au côté de textes d’écrivains comme JMG Le Clézio, Andersen, Henri Bosco, Marguerite Yourcenar, Claude Roy ou Michel Tournier. Après une douzaine d’années de graphisme publicitaire, Lemoine devient alors illustrateur de livres et ses dessins accompagnent la naissance des collections de poche, l’explosion des éditions et de la presse pour la jeunesse, notamment avec les revues Pomme d’api et Okapi. Pour le département Gallimard jeunesse en 1976, il crée l’illustration de La maison qui s’envole de Claude Roy, premier Folio junior qui ouvre une période de création en noir et blanc où Lemoine démontre son habileté à adapter son dessin aux contraintes du poche. Mais la modernité de son style de composition et son utilisation de la couleur sont aussi révélées dès 1977 avec le bel album L’enfant et la rivière de Bosco.

Dès les premiers livres, son illustration est remarquée par des procédés apparemment simples produisant une certaine complexité et une atmosphère singulière. À partir de ce moment, la rencontre avec les récits contemporains de grands écrivains lui ouvre un univers littéraire qui révèle sa finesse d’interprétation des œuvres. » […]

« Avec ces méditations contemplatives et ces espaces imaginaires singuliers, l’illustration de Georges Lemoine occupe une place unique dans l’imagerie contemporaine. » C. Plu, Georges Lemoine, Poche illustrateur, Delpire éditeur, 2011.

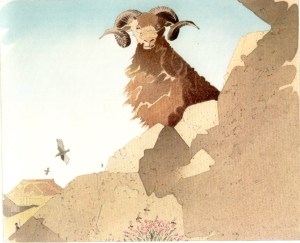

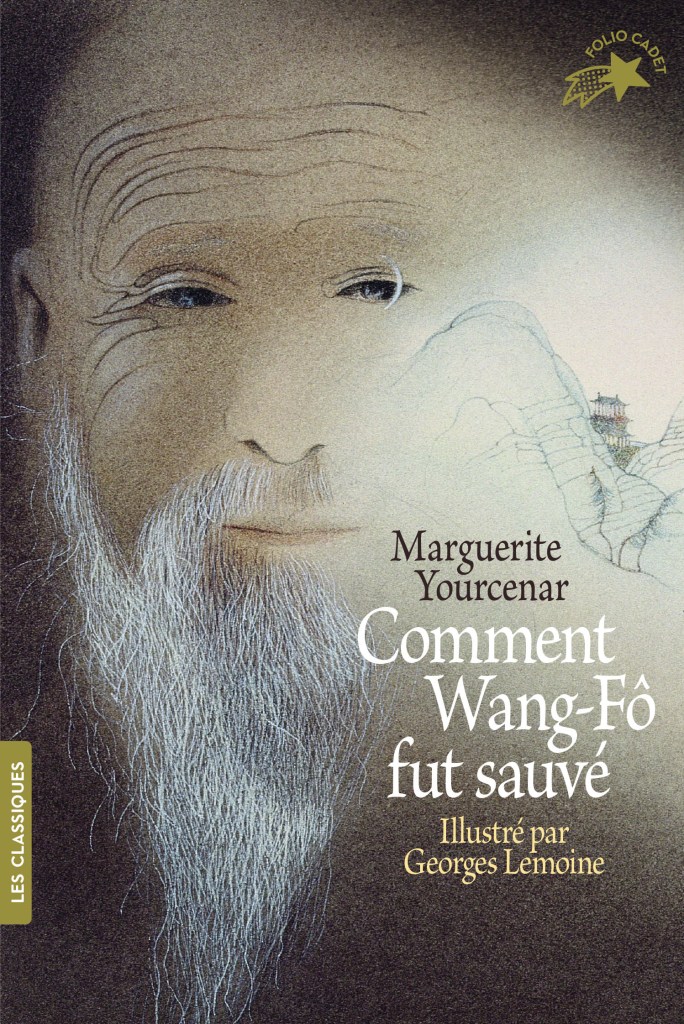

« Dans Comment Wang-Fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar, trois planches illustrées superposent personnages et paysage et cela manifeste particulièrement bien la problématique de ce conte d’inspiration orientale dans lequel le peintre fusionne avec le paysage et crée des tableaux aux vertus magiques [….]En illustrant M. Yourcenar, H.C. Andersen, J.-M.G. Le Clézio, H. Bosco et M. Tournier mais aussi R. Causse ou les textes de l’Ancien Testament réécrits par P.-M. Beaude, il se confronte tout à la fois à une épaisseur sémantique et symbolique mais également à des formes d’écriture dont la modernité laisse des blancs à l’interprétation. » C.P.

Christiane Abbadie-Clerc place Georges Lemoine dans une catégorie d’illustrateurs « au service des grands textes » qu’elle appelle « Les architectes de lieux mémoires inoubliables ». Dans les coulisses de l’album, 50 ans d’illustrations pour la jeunesse, CRILJ, 2015.

Quelques œuvres littéraires interprétées par l’illustration

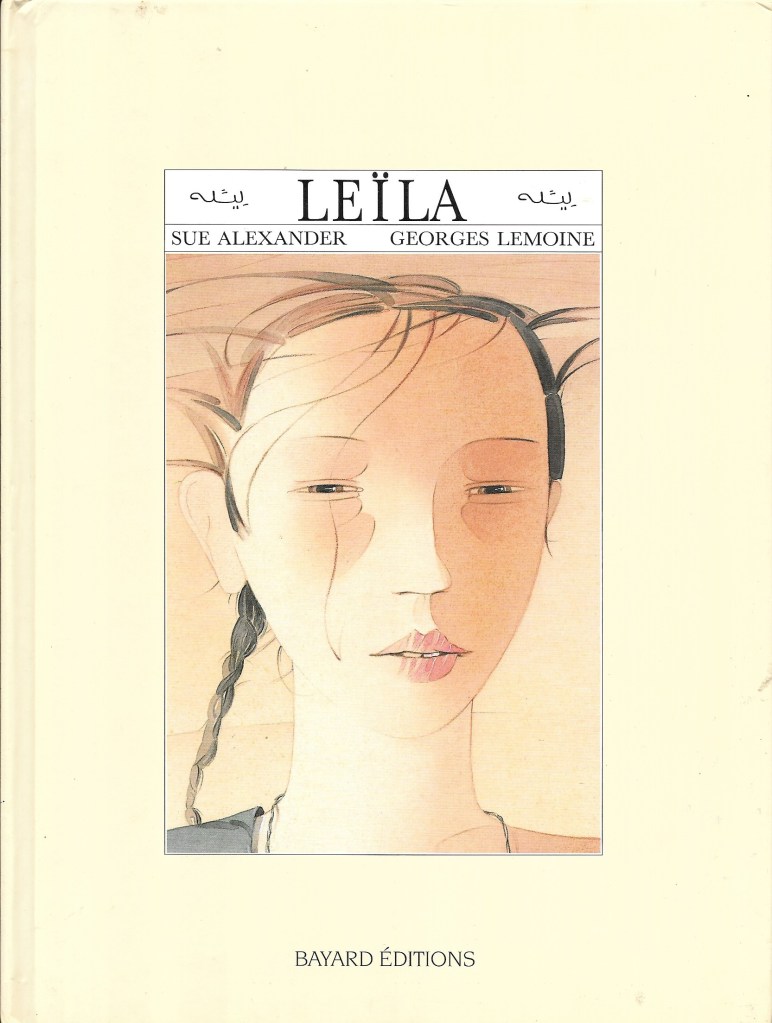

ALEXANDER, S., Leila, Paris : Centurion jeunesse [1986], 36 p. En folio cadet.

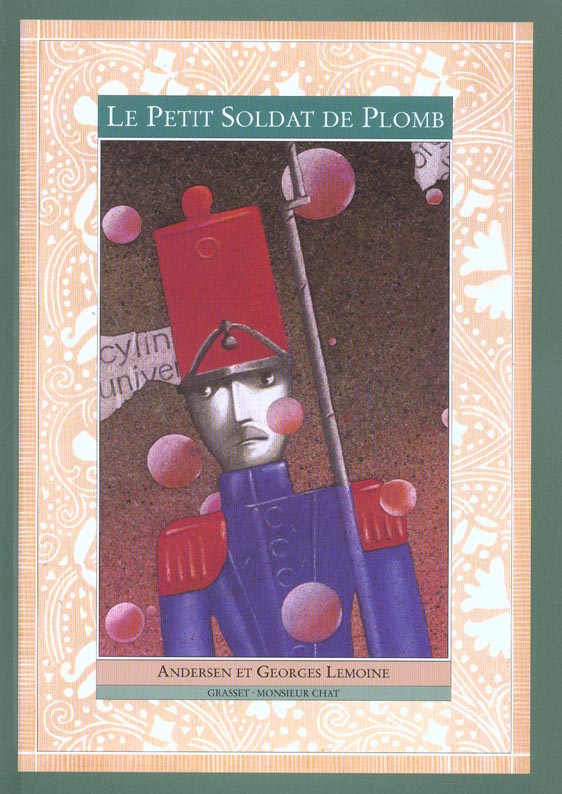

ANDERSEN,H. C., Le rossignol de l’empereur de Chine, Paris : Gallimard, [1979], 1988/1999, 55 p., (Enfantimages puis Folio cadet).

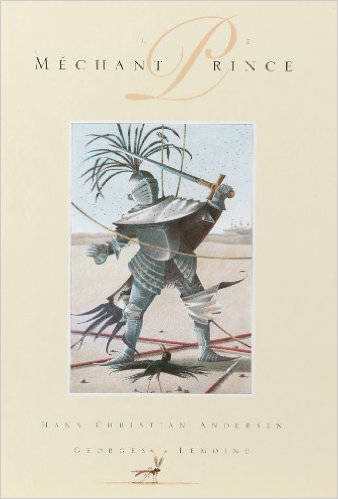

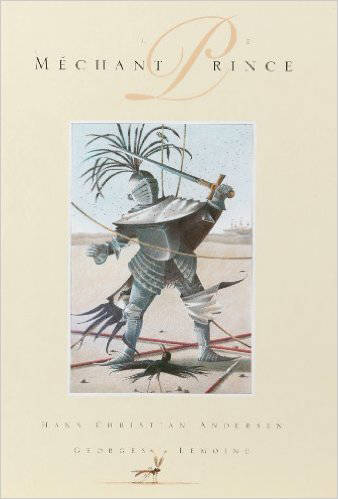

ANDERSEN.H. C., Paris : Le méchant prince, Paris : Gallimard, 1995, 42 p.

BOSCO,H., L’enfant et la rivière, Paris : Gallimard, 1977, 63 p., (Grands textes illustrés). En folio junior.

LE CLEZIO, J. M. G., Balaabilou, Paris : Gallimard, 2000, [1985 en album], 48 p., (Folio cadet).

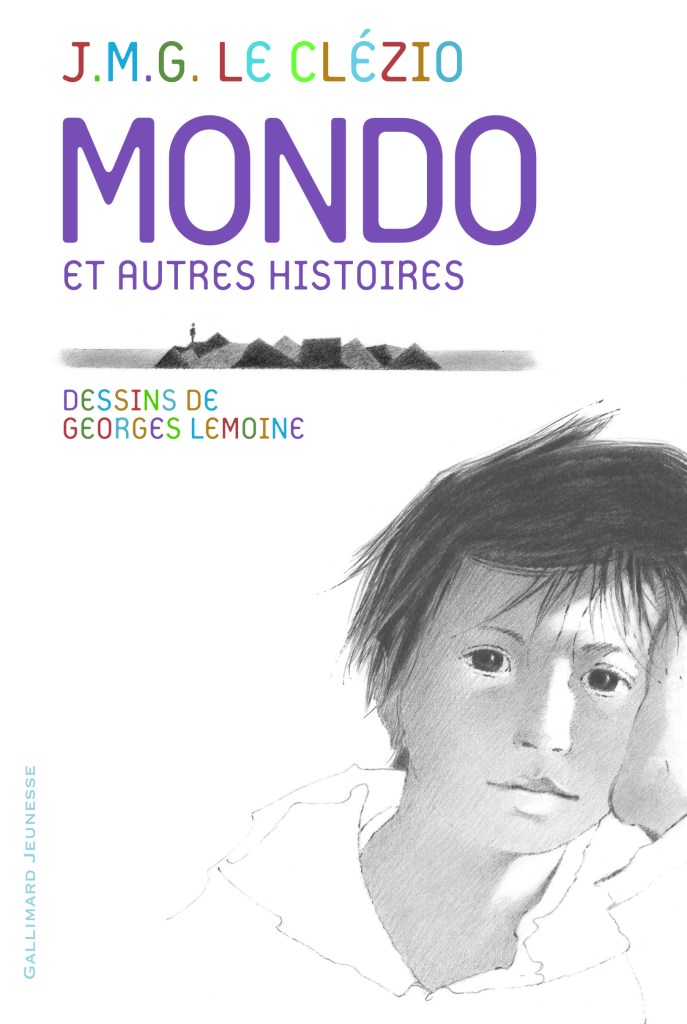

LE CLEZIO,J. M. G., Mondo et autres Histoires, Paris : Gallimard, [1975], 2008, 378 p.

ROY, C., La maison qui s’envole, Paris : Gallimard, 1977, 91p., (Folio junior).

ROY, C., La cour de récréation Paris : Gallimard, [1992],2000, 56 p., ( Enfance et poésie).

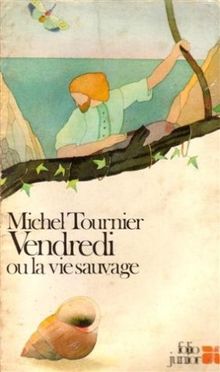

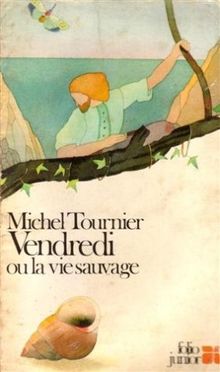

TOURNIER, M., Vendredi ou la vie sauvage, Paris, Gallimard, 1977, 152 p., (Folio junior).

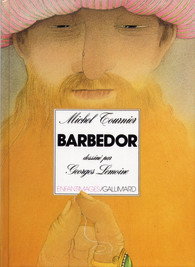

TOURNIER, M., Barbedor, Paris :Gallimard, (collection Enfantimages [1980]), 1985, (Folio cadet rouge 1990), 48 p.

YOURCENAR, M., Comment Wang Fô fût sauvé, Paris : Gallimard, [Enfantimages 1979], 48 p., (Folio cadet, 2018).

Sur Ricochet.org

Bio et biblio de Georges Lemoine sur ce site, articles et chroniques dans le magazine ricochet en ligne, par exemple ici ou là un entretien…

Sur le catalogue en ligne, sa présentation par Gallimard Jeunesse

Raymond Stoffel témoigne « Vient le temps d’Enfantimages, des petits albums de grande dimension, parus entre 1978 et 1982. Marguerite Yourcenar, illustré par Georges Lemoine : « A vrai dire, je n’ai pas l’impression d’avoir illustré l’histoire du peintre Wang-Fo. j’ai seulement marché sur les chemins où il venait de passer. » L’esprit de la collection est dans cette phrase de Georges : une totale liberté pour nos artistes illustrateurs, un régal à faire découvrir de cette façon aux enfants les textes de grands écrivains. Et pour nous, les maquettistes et équipiers du département, l’occasion de travailler avec les plus grands créateurs de cette époque. « Souvenirs d’un graphiste des premières heures », page 170 in De la jeunesse chez Gallimard : 90 ans de livres pour enfants, A. Cerisier, J. Desse, Gallimard-Chez les libraires associés, 2008.

« La qualité des auteurs illustrés par Georges Lemoine donne le vertige. […] Et les images qui s’unissent à ces œuvres prestigieuses sont d’une justesse étonnante dans leur adéquation aux textes, d’une intelligence et d’une finesse qui témoignent de la culture et de l’intuition littéraire de leur créateur. Visages et paysages sont éclairés d’une lumière spirituelle, apaisée parfois, douloureuse souvent, toujours baignée d’une émotion infinie. » site de Janine Kotwika

Une monographie de/sur Georges Lemoine La terre, l’eau, le ciel

Extrait de la très belle préface de François Vié

« L’ENFANCE

C’est par la partie de son œuvre consacrée à la littérature « enfantine ›› que Georges Lemoine s’est acquis l’essentiel de sa réputation. A vrai dire, ni Henri Bosco, ni Michel Tournier, ni Marguerite Yourcenar qu’il illustre ne sont des auteurs pour enfants. Et si Georges Lemoine s’intéresse à ce qu’on appellerait plutôt ces « romans d’enfance ›› c’est d’abord que l’humanité se révèle à travers l’enfant capable a la fois d’émotions d’une folle amplitude, mais aussi de pudeur, de secrets et de silence. Georges Lemoine excelle précisément dans cette expression de l’émotion par l’ellipse.

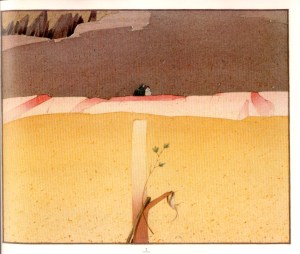

Le livre de la création par exemple s’ouvre sur un paysage immensément minéral. Au premier plan, sur un tronc coupé, la bride d’un sac, une simple boucle en poils de chèvre. Traces modestes du geste d’un berger, devenus par la grâce d’un pinceau une évocation pleine non seulement de la vie pastorale, mais, ce qui nous touche plus, de la vie même. Très loin, en arrière-plan, Eliezer et son fils Jonathan blottis l’un près de l’autre, condensent en deux minuscules points de couleur et deux courbes, la douce affection des êtres, dans l’immensité du temps et de l’espace.

Georges Lemoine, est-ce un hasard, s’est souvent vu confier des textes – contes philosophiques, récits bibliques – vantant la grandeur des humbles face aux grasses vanités des puissants.

Son travail graphique est précisément de cet ordre. Il oriente l’œil en direction de cet arbre, ce nuage, ces traces minuscules ou se résume sans ornement une humanité qui doit sa grandeur et sa beauté au fragile sursis que le temps lui accorde.

» F. Vié, préface in La terre, l’eau, le ciel, Gallimard, 1987.

A écouter « Les carnets de Georges Lemoine » Les visiteurs du soir à la BNF, 2015. L’illustrateur a fait don de nombreux carnets personnels à la BNF et cette donation a fait l’objet d’une exposition (avril-juin 2016) et d’un article « Carnets d’un illustrateur » dans La revue des livres pour enfants N°287, février 2016 (Libre cours).

Georges Lemoine et les écrivains : un « mariage d’âmes »

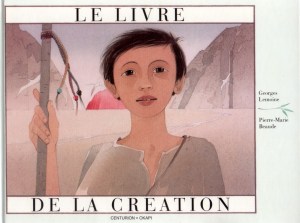

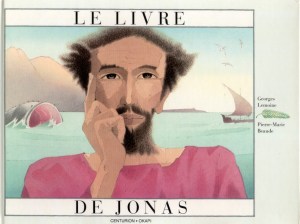

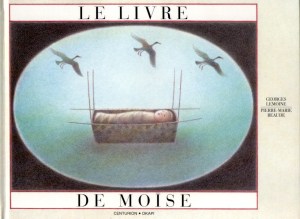

Avec Pierre-Marie Beaude, trois récits à partir de l’Ancien testament ci-dessus : Le Livre de la Création, Le Livre de Jonas et Le Livre de Moïse chez Centurion.

« La création de Georges Lemoine se déclenche donc par cette appropriation, fortement affective, dans les rencontres avec les textes : il reconnaît chez l’autre une part de ce qu’il est – imaginaire, univers de référence, langue – et il se nourrit de ses représentations, ses mots, de son style. Il s’engage, comme, tout lecteur et tout créateur, avec son affect et son narcissisme en appréciant chez l’autre ce qu’il reconnaît de lui-même. Cependant, cette relation n’est pas à sens unique : le sentiment d’affinité est partagé par les auteurs, du moins ceux qui sont vivants au moment de l’illustration. Les exemples d’affinité créative avec Claude Roy, Rolande Causse et Pierre-Marie Beaude peuvent aider à la compréhension d’un phénomène qui éclaire l’ensemble des livres illustrés, la nécessaire empathie de Georges Lemoine pour les écrivains qu’il illustre. Cela explique l’importance pour l’illustrateur d’une fidélité dans sa relation aux œuvres de ses amis, mais également de sa volonté renouvelée d’illustrer Yourcenar, Le Clézio, Bosco, Wilde et Andersen. » Extrait de la thèse sur le « mariage d’âmes », terme choisi par Claude Roy .

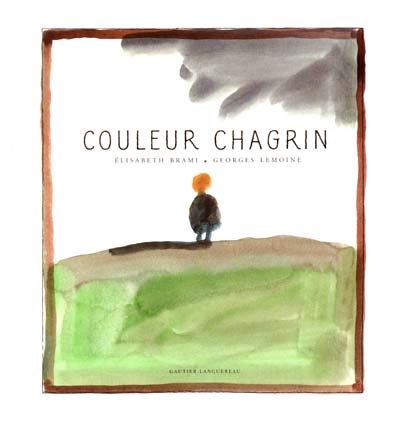

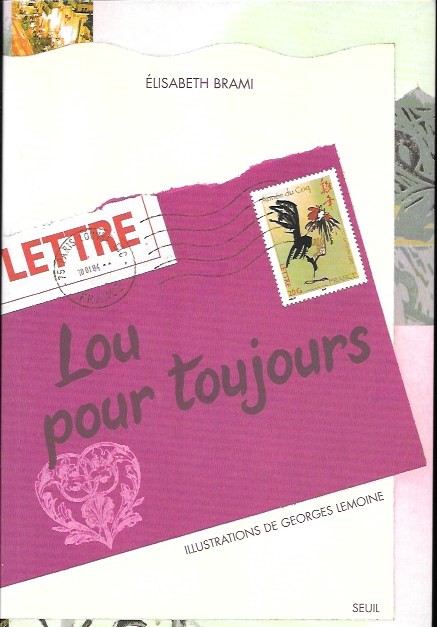

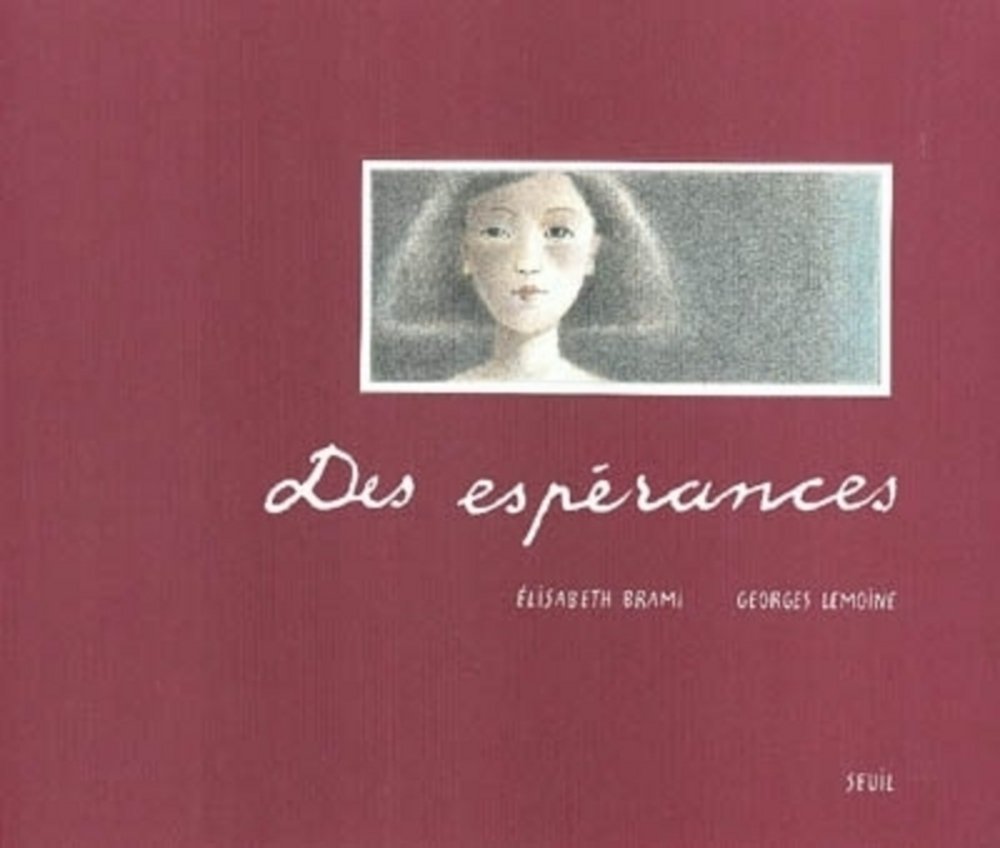

Collaboration avec Elizabeth Brami pour Petit Coeur (Casterman,1999), Couleur Chagrin (Gautier-Languereau, 2001), Des espérances (Seuil, 2004), Lou pour toujours (Seuil, 2006) :

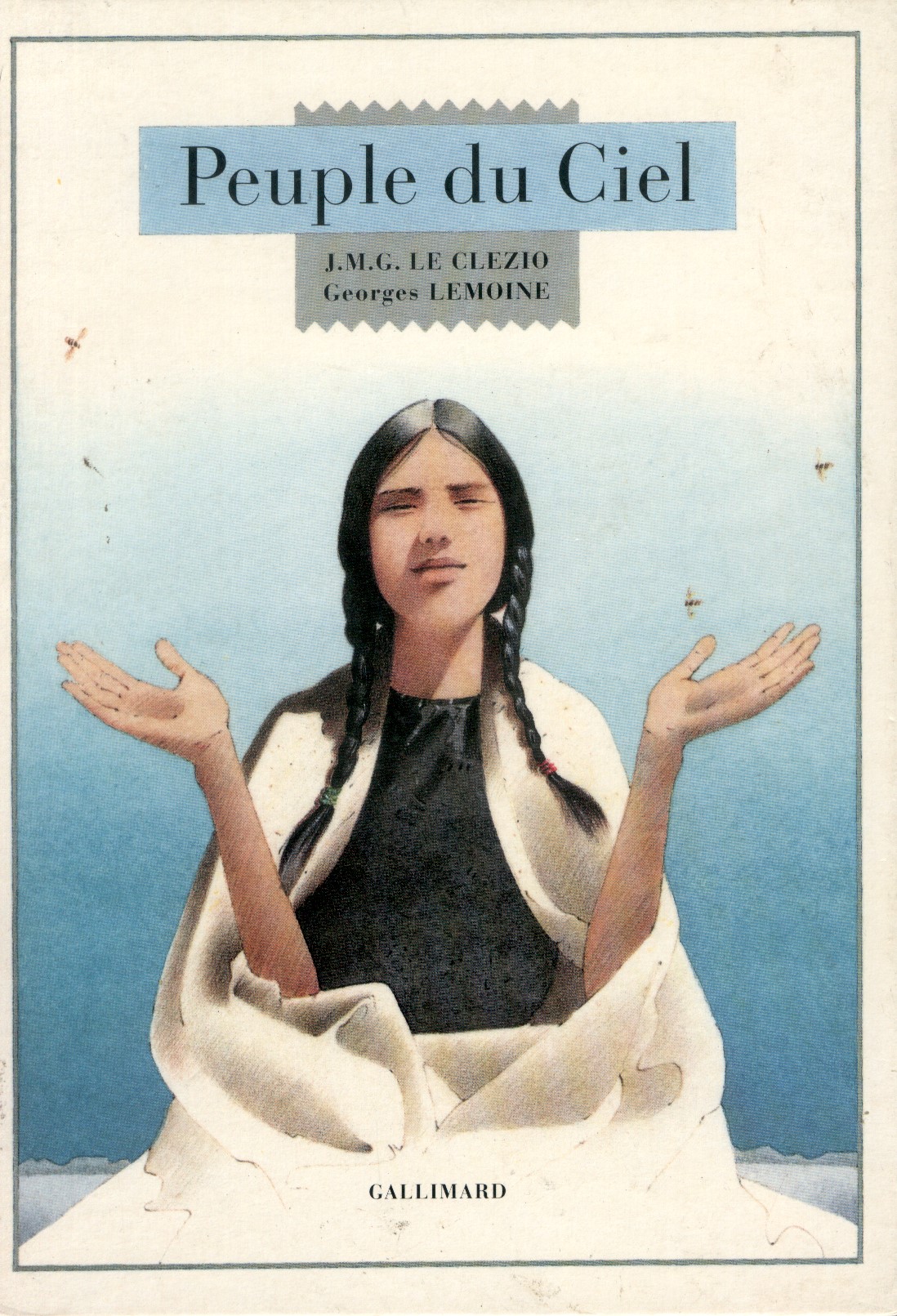

Un article dans le Dictionnaire du Livre de jeunesse

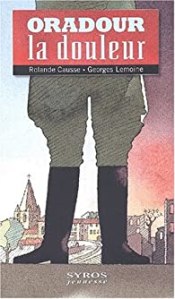

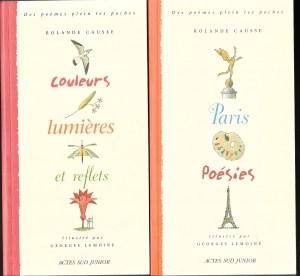

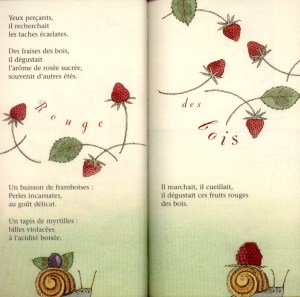

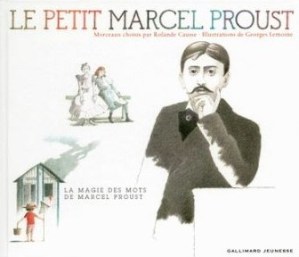

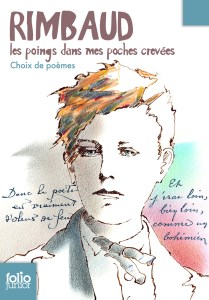

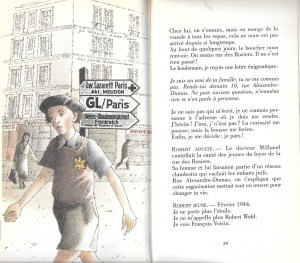

» II publie quatre albums remarquables au Centurion : Leïla de Sue Alexander (1986), qui figure avec une grande délicatesse la douleur du deuil, et trois adaptations bibliques de Pierre-Marie Beaude (Le Livre de la Création, 1987 ; Le livre de Jonas, 1989 ; Le Livre de Moise, 1992) qui témoignent d’un art consommé de la couleur et de la variation. Georges Lemoine conçoit sa création dans un rapport de dialogue et de fidélité aux œuvres. Il illustre entre 1980 et 2008 une dizaine de nouvelles et de contes de Jean-Marie Gustave Le Clézio, dont Lullaby (1980) , Peuple du ciel (la version en album a reçu le prix de la Société des gens de lettres en 1991), Balaabilou (1985), Mondo et autres contes (2009). Une véritable empathie avec les textes du romancier lui permet d’exprimer sa prédilection pour le minimalisme à travers une illustration épurée et une représentation de paysages ouverts sur l’horizon. De grandes affinités le lient à Rolande Causse, avec laquelle il conçoit Oradour la douleur (2001), et pour qui il illustre deux anthologies d’écrivains (Le Petit Marcel Proust, 2005 ; Rimbaud, Ies poings dans mes poches crevées, 2008) et La Voix du vent (2011). […]

Georges Lemoine a reçu le prix Honoré en 1981 pour l’ensemble de son œuvre graphique et l’Unicef l’a distingué par un Diplôme d’honneur à la Foire de Bologne en 1993. Son œuvre, abondante et singulière, le situe comme une des figures essentielles de la littérature de jeunesse de la fin du XXè siècle. » C. Plu, Dictionnaire du livre de jeunesse, sous la dir.de I. Nières-Chevrel et J. Perrot, Cercle de la librairie, 2013 (pages 586-588).

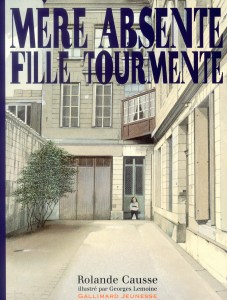

et sur sa collaboration avec Rolande Causse voir : Mère absente fille tourmente (1983), Oradour la douleur (2001), Le petit Marcel Proust (2005), Rimbaud les poings dans mes poches crevées (2008), La guerre de Robert (2007), et deux recueils Couleurs, lumières et reflets (2002)Paris Poésies (2003).

Sur l’accompagnement inspiré des nouvelles de J-MG. le Clézio

« Toute l’œuvre de Le Clézio est imprégnée de merveilleux,[…]L’histoire de Balaabilou est dans la pure tradition du conte fabuleux, mais, dans le récit leclézien, le merveilleux et l’étrange naissent généralement du réel et du quotidien. »[1]S. L., Beckett De grands romanciers écrivent pour les enfants, op.cit., page 215.

En cela, les techniques choisies par Lemoine, qui étaient déjà les marques de son style de graphiste en 1980, s’adaptent aux textes et composent harmonieusement avec le style de Le Clézio. »

- Plusieurs extraits de la thèse

- un article » Petite Croix transfigurée : Georges Lemoine illustrateur de Peuple du ciel » dans le n° 23 des Cahiers Robinson « Le Clézio aux lisières de l’enfance ». Georges Lemoine a illustré dans deux versions différentes la nouvelle Peuple du ciel.

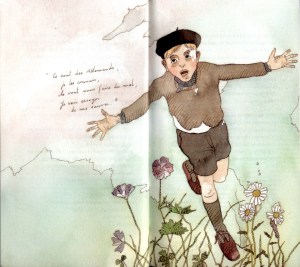

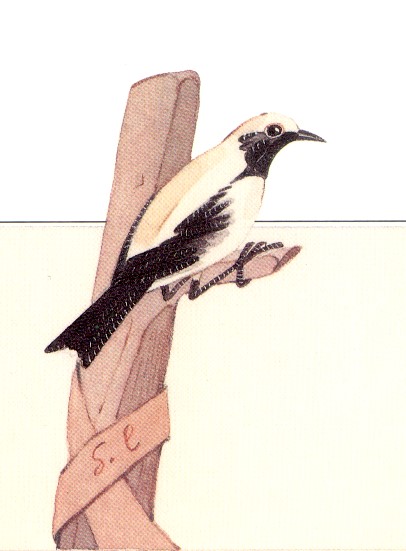

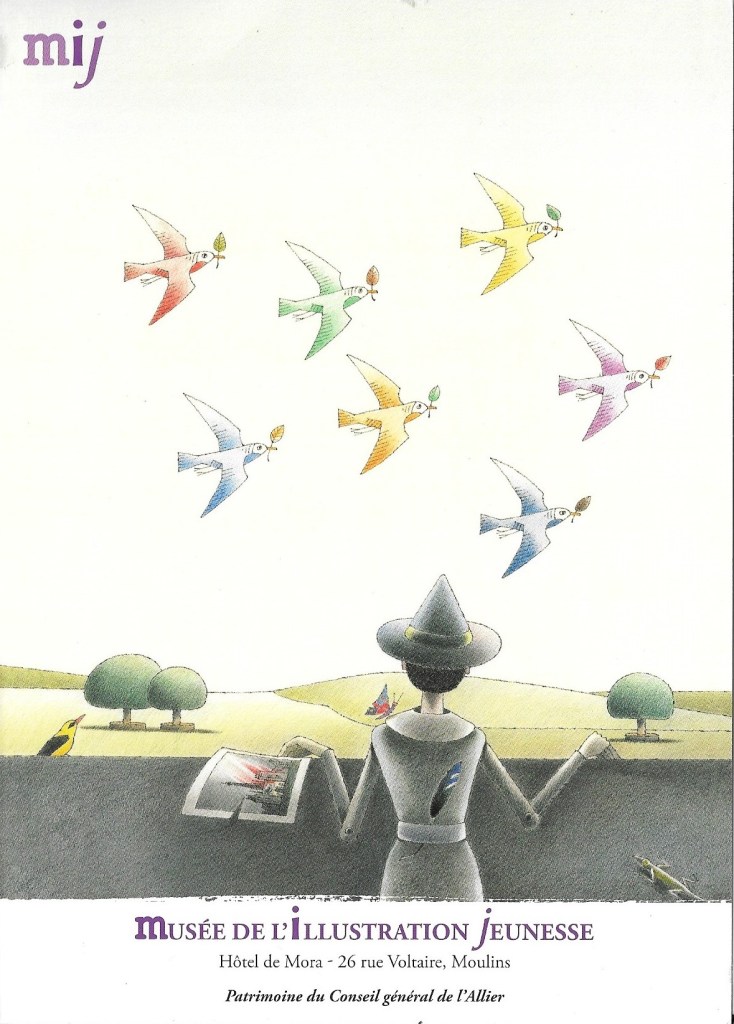

Sous le signe de l’oiseau, une illustration en apesanteur

« Si Lemoine prend plaisir à illustrer des textes dont la symbolique est aérienne, les motifs aériens se retrouvent dans les planches illustrées au-delà de la référence explicite des récits pour développer une interprétation particulièrement centrée sur les thématiques de l’élévation. Le dessin valorise des mises en espace qui exploitent toutes les possibilités de la composition donnant au regard du lecteur une flexibilité et une mobilité quasiment aérienne. Les représentations d’oiseaux et les vues plongeantes sont utilisées dans de multiples illustrations du corpus et, comme pour le texte de Claude Roy dans lequel elles interprètent des déplacements magiques ou la présence d’un regard divin, elles construisent, de manière implicite, une symbolique de la transcendance qui s’exprime dans une relation de domination de l’espace. » Thèse, page 397.

Sur l’interprétation symbolique des œuvres de M. Tournier

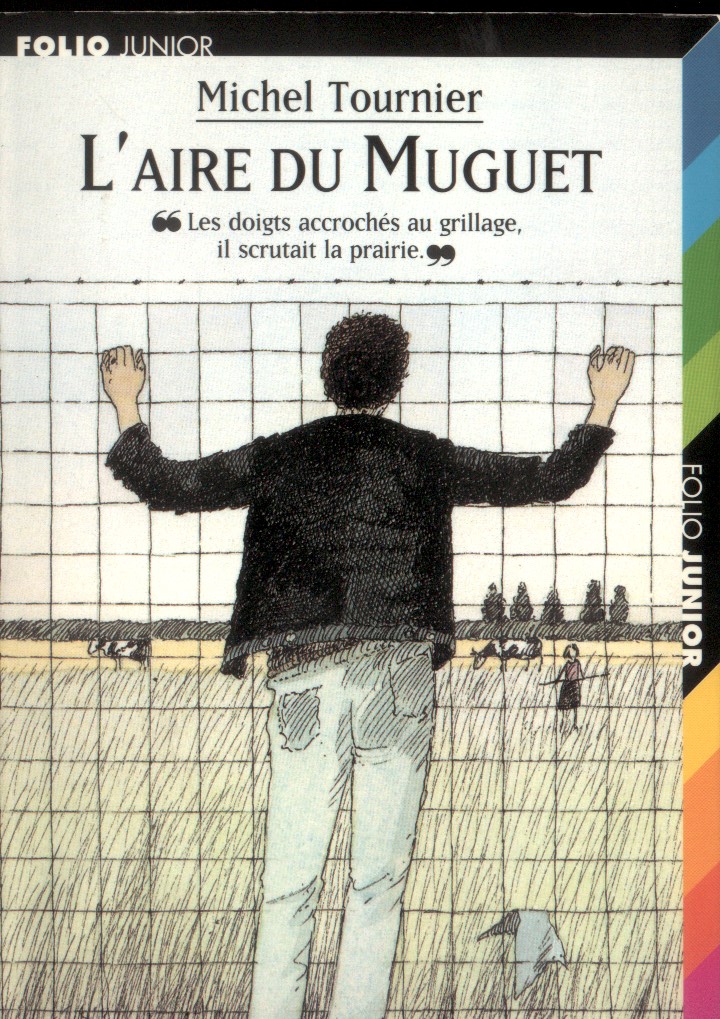

« Georges Lemoine a illustré trois textes différents de Michel Tournier pour

Gallimard jeunesse entre 1977 et 1982 et, pour chaque texte, il a choisi une technique et un style d’illustration différents. Le graphisme épuré et moderne du

trait de plume a été choisi pour Vendredi et la vie sauvage, des aquarelles

lumineuses évoquent le conte oriental de « Barbedor » tiré du roman Gaspard, Melchior et Balthazar, alors qu’une illustration au trait et un réalisme quasi photographique accompagnent le pessimisme de « L’aire du muguet », nouvelle extraite du recueil Le Coq de bruyère. Illustrer Michel Tournier, interpréter le roman initiatique et la fable symbolique », Michel Tournier, réception d’une oeuvre en France et à l’étranger, sous la direction d’A. Bouloumié, PUR, 2013.

- Extraits de la thèse sur les choix symboliques des textes de Tournier

Symboles et émotions

« Les choix opérés par Georges Lemoine favorisent en effet les illustrations inductrices de rêverie, images allusives qui amplifient les niveaux symboliques, affectifs ou plus généralement émotionnels. Plusieurs spécificités de la relation que l’illustrateur entretient avec les œuvres apparaissent dans des préférences d’illustration très identifiables : une énonciation singulière associée à une frontalité des images, des personnages hiératiques, un rapport à l’espace, au blanc, au vide, très inducteur de contemplation.

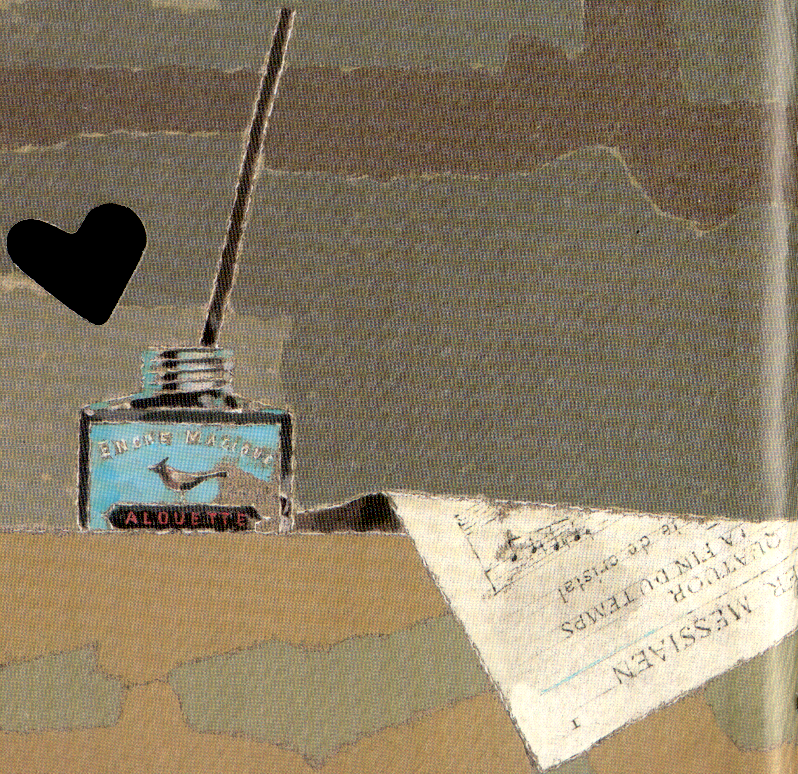

Cela se traduit de façon remarquable chez Lemoine par l’emploi d’emblèmes qui condensent les significations comme la figure de l’oiseau qui peut également être considéré comme une signature graphique de son illustration : l’oiseau en vol ou l’oiseau posé sont tous deux omniprésents dans ses illustrations, qu’ils soient ou non référents aux textes. La figure du vol ou des ailes déployées s’inscrit dans la reprise d’un emploi très ancien[1] de la figure de l’oiseau pour connoter l’âme, la spiritualité et la relation au divin, voire aux niveaux supérieurs de pensée…

L’analyse rapprochée de ces deux artistes aux styles graphiques différents laisse penser qu’il s’agit avant tout d’une modalité d’illustration à partir d’un rapport aux œuvres qui les rapprocherait : une posture qui privilégie les émotions. « C. Plu, « Georges Lemoine, Stéphane Girel, illustrateurs d’espace et de temps et de rêverie », in Le parti pris de l’album ou de la suite dans les images, PUPB, 2012.

Sur les illustrations sensibles des contes de H-C. Andersen

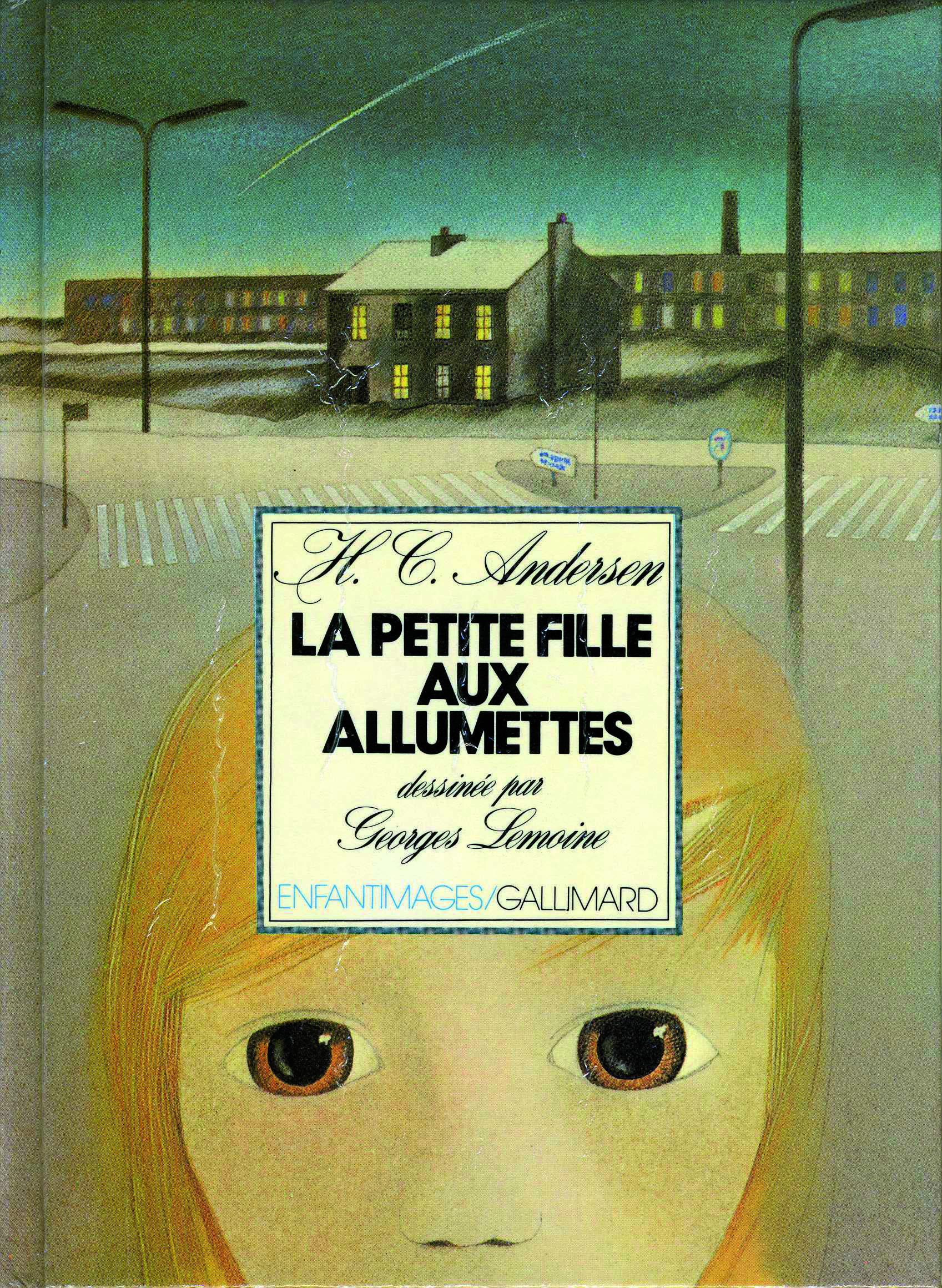

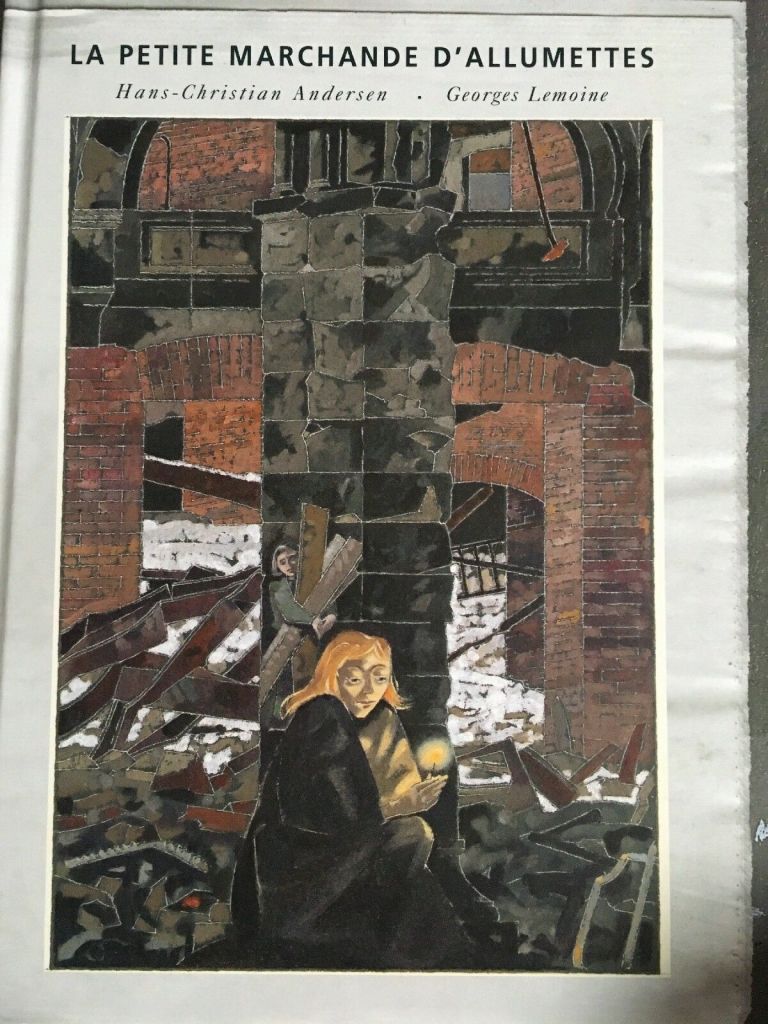

« Les thématiques du conteur danois qui défend avec poésie le petit peuple et ironise sur les tyrans, conviennent à Lemoine qui, nous le vérifierons plus loin, privilégie dans ses choix la défense de certaines valeurs. La petite fille aux allumettes est le premier conte d’Andersen illustré par Lemoine. Il fut suivi dans la même collection – Enfantimages – par Le rossignol de l’empereur en 1979. Il illustre Le petit soldat de plomb pour les éditions Grasset Jeunesse en 1983, suivi de l’album Le méchant Prince co-édité par Gallimard et Creative Education en 1995. » Plus d’extraits de la thèse sur ce sujet

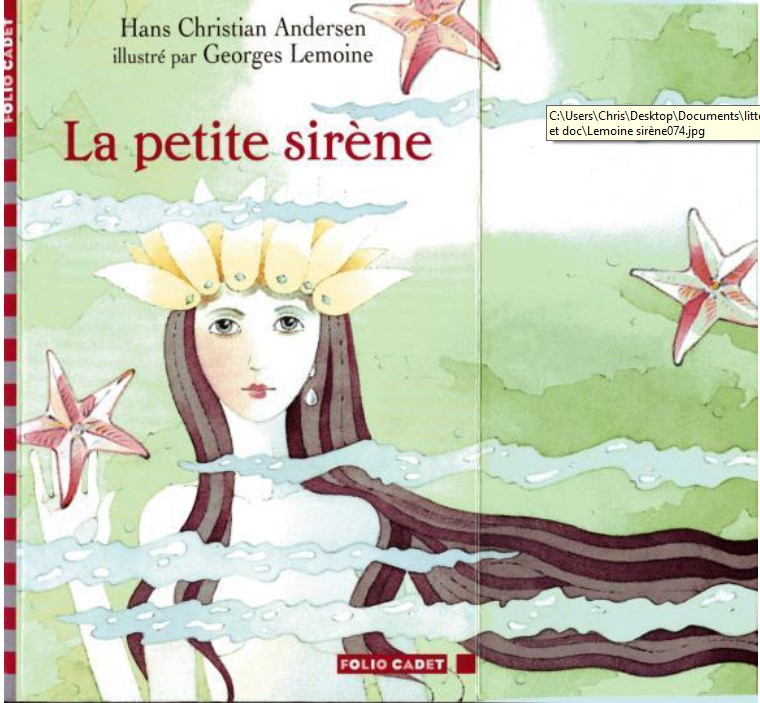

L‘illustrateur a illustré deux fois le conte de « La petite fille aux allumettes ». Sous ce titre précis, une première édition est parue en 1978 dans la collection Enfantimages chez Gallimard puis en 1999, un album est paru chez Nathan sous le titre La petite marchande d’allumettes. Sur ce sujet « L’anti-Noël d’Andersen illustré par Georges Lemoine, une allumette en guise d’étoile » in Présents de Noël en littérature de jeunesse contemporaine, Montréal : Novalis 2010. Et en 2005, il a illustré La petite sirène pour folio cadet.

« Lemoine n’hésite pas à illustrer la mort dans ses livres pour la jeunesse et la figuration de ce motif fondamental est investie de tous les systèmes de sa représentation pour mieux l’appréhender avec distance. L’illustrateur représente ce motif de façon privilégiée parce qu’il occupe une place essentielle dans les œuvres de son corpus ; dans les contes contemporains de M. Yourcenar et J.-M.G. Le Clézio comme dans ceux de H. C. Andersen et de O. Wilde, dans les textes de R. Causse et d’E. Brami, […] Cette préoccupation existentielle prend une forme particulière chez l’artiste. Georges Lemoine l’esthétise et la met ainsi à distance pour en dominer assurément les aspects angoissants. »

Dans le catalogue Georges Lemoine, en enfances :

« Des émotions dans les livres de Georges Lemoine » (pp 22-27) version revue

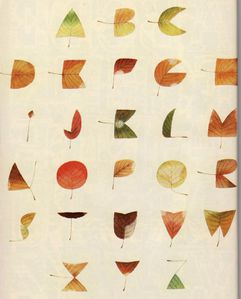

J’ai rencontré Georges Lemoine en 1996 pour une recherche qui se poursuit aujourd’hui mais je connaissais depuis bien longtemps ses dessins qui appartiennent au kaléidoscope de ma jeunesse dès les années 70 depuis les crèches de Pomme d’api, l’alphabet-feuilles paru dans le magazine Cent idées, le visage éploré de Leila paru chez Bayard plus tard avec un texte de Sue Alexander. Mais à partir de notre rencontre il y a plus de quinze ans, ses livres ont conquis une place particulière dans ma bibliothèque, dans mes recherches et dans mes pensées car mon intérêt se renouvelle et se précise à chaque nouvelle lecture, que cela soit un de ses livres, un des carnets que j’ai étudiés pour mes travaux universitaires entre 1997 et 2005. Je confirme à chaque fois mon envie de comprendre son approche intuitive des textes littéraires, l’originalité de son illustration mais également son « artialisation » du réel avec son imaginaire aérien qui peut être rapproché de la poétique de l’espace de Bachelard, tout cela nourrit mes analyses mais surtout consolide une affinité basée sur le partage de sensibilité et d’émotion autour des livres et des images.

Pour ce catalogue, je prends quelques livres illustrés par Georges dans mes rayons pour dire ce qui m’attache à la singularité de sa création :

Tout d’abord, je choisis Le méchant prince d’Hans-Christian Andersen paru en 1995 aux Etats-Unis chez Creative Education et en France chez Gallimard jeunesse sous la forme d’un bel album clair conçu par Rita Marshall. Ce livre offre des pages épurées qui laissent une belle part au blanc des marges : ces choix typographiques forment un écrin ivoire pour des planches délicates et précises au crayon de couleurs et à la mine de plomb. Georges Lemoine opte pour une allégorie du mal et de la guerre qui place la parabole du conte dans un univers d’oiseaux comme indices des valeurs et des émotions. […]

C’est la même approche sensible, mais avec un processus différent, qui est à l’origine de la deuxième version du conte La petite marchande d’allumettes publiée chez Nathan en 1999 : les images de reportage des victimes de la guerre en Bosnie ont évoqué le conte d’Andersen dans la mémoire de l’illustrateur : dans ce cas, il a associé sa révolte et sa compassion face aux enfants de Sarajevo au tragique destin de l’héroïne du conte d’Andersen. Cet album sombre signale une rupture dans sa démarche puisque dans ce cas c’est le réel qui convoque chez Georges Lemoine la littérature et non le contraire ; il est également remarquable que les choix plastiques soient également opposés à ceux de l’univers de l’illustrateur avant ce livre- là. Pour cet album aux tons bruns et gris où percent quelques rouges, les ciels sont occultés et les acryliques mats ne laissent de place au blanc de la page qu’en représentant les visions de l’enfant gelée. […]

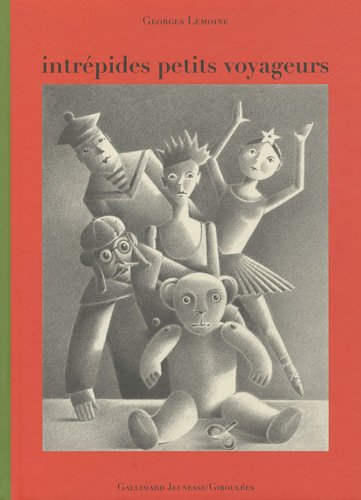

Et pour finir ce bref parcours, je souhaite faire place à l’album Intrépides petits voyageurs paru en 2010 chez Gallimard Giboulées qui concentre de nombreuses caractéristiques remarquables du rapport de Georges à l’enfance et au livre. Tout d’abord, ce grand livre à la couverture rouge et verte, aux illustrations sophistiquées réalisées à partir de multiples nuances de gris, rend hommage à un autre livre. Il propose une réécriture d’un ouvrage anonyme de petit format cartonné d’édition italienne, que Georges avait perdu mais conservé en mémoire depuis son enfance et qu’il a retrouvé sur une brocante. […] Il a opéré une véritable réécriture du texte qu’il place en accord avec la création de nouvelles illustrations. Initialement gravées, celles-ci effrayaient le petit Georges, et dans ce livre de 2010 conçu totalement par lui, la douceur et la subtilité des formes sont révélées par la lumière dans de belles planches à la mine de plomb. Il atténue ce qui l’avait effrayé et opère un changement de point de vue avec des cadrages qui placent le lecteur à hauteur des sujets. […]C.Plu, Catalogue, Moulins, MIJ/Conseil général de l’Allier, 2013.

L’article intégral ici

2013 : Exposition au Musée de l’illustration jeunesse à Moulins

Georges Lemoine en enfances (12 juin-15 septembre 2013)

« Il y a dans l’œuvre de Georges Lemoine l’expression sensible d’infimes variations dont on sait la résonance musicale. […]

Et un style, compris comme équilibre ténu entre variations et permanence. […]

Fidèle au texte, certes, mais aussi avec une liberté de geste et de trait qui fait vibrer en sympathie la richesse de sens de l’écriture, il y joint la puissance évocatoire du dessin au bénéfice du lecteur qui recueille ainsi la plénitude du livre illustré. » Emmanuelle Martinat-Dupré, responsable du MIJ, catalogue de l’exposition.

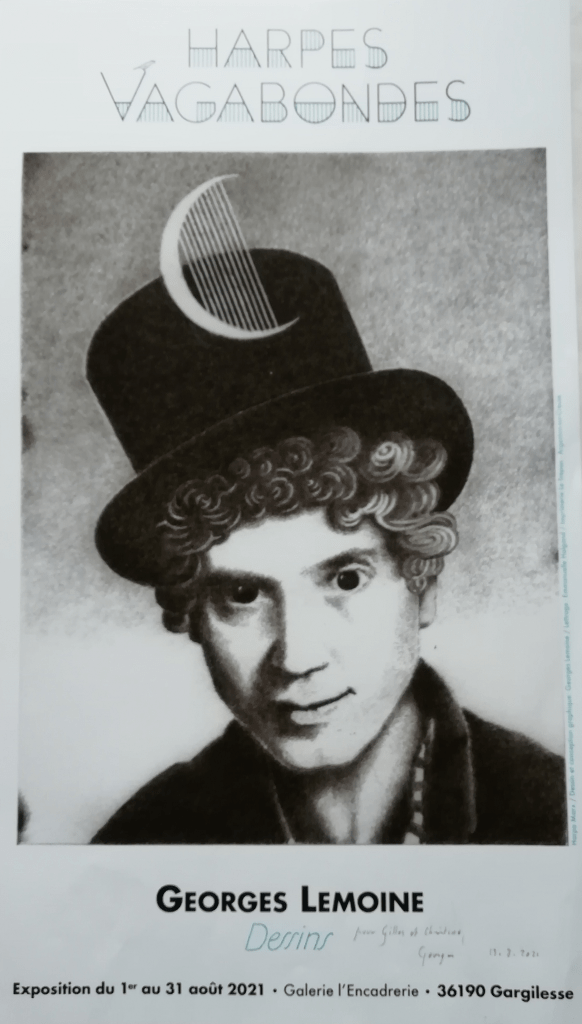

Exposition rétrospective 2020-21

En août 2021, , comme il le fait régulièrement, Georges Lemoine a exposé des dessins car sa création artistique se déploie aussi hors des livres. Mais le thème qui a inspiré ces oeuvres est véritablement lié à son illustration car ces dessins proposent des variations autour de la harpe (pour le 54è festival de Gargilesse). Cet évènement et ces dessins permettent de souligner l’importance de la musique pour les images de l’illustrateur. Les livres de littérature sont eux-aussi nourris d’une culture et d’une sensibilité musicales qui apparaissent souvent dans ses interprétations littéraires. » Cette passion de la musique n’a pas pu prendre forme dans les projets de livres à la mesure de la place qu’elle tient dans la vie artistique de l’illustrateur. En effet chaque planche d’illustration est accompagnée de mentions d’écoutes musicales, associées aux informations techniques de la réalisation. Cependant, partitions musicales et références musicologiques interviennent de plus en plus fréquemment dans les livres en filigrane des illustrations ou comme motifs intertextuels. » C. P. (2005)